فن

البحث عن شكسبير في سينما فوزي بنسعيدي

من «هاملت» إلى «وليلي»، كيف يبعث فوزي بنسعيدي روح شكسبير في سينما مغربية خارج القوقعة معلقة بين التراجيديا والكوميديا، حيث لا ينتصر البشر إلا بالحب والشعر؟

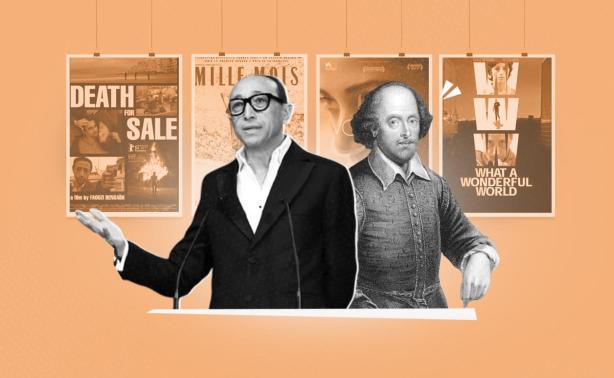

صورة تعبيرية تجمع بين المخرج فوزي بنسعيدي والمسرحي شيكسبير، وفي الخلفية عدد من أغلفة أعمال بنسعيدي.

صورة تعبيرية تجمع بين المخرج فوزي بنسعيدي والمسرحي شيكسبير، وفي الخلفية عدد من أغلفة أعمال بنسعيدي.

تصيغ سوزان سونتاغ في تقديم مقالها «موت التراجيديا» وصفًا دقيقًا للفن؛ «الفن ينظر إليه على أنه مرآة للقدرات البشرية في مرحلة تاريخية معيّنة، بوصفه الشكل المتفوق الذي تعرّف فيه ثقافة ما عن نفسها، وتسمي وتمسرح نفسها». لذلك لا ترى سونتاغ سببًا للتفجّع من دفن شكل أدبي أو فني، ويبدو جليًّا أن عنوان مقالها مستعار من مؤلف نيتشه «مولد التراجيديا»، والذي أنذر فيه بفاجعة حلّت بحس الإنسان، وغريزته منذ ظهور الوعي والمنطق في اليونان القديمة مع شخصية سقراط. لا تشارك سوزان نيتشه نفس الرثائية، وترى في كتاب ليونيل أبيل «Metatheatre: a new view of dramatic form» - و الذي يدور المقال كله في فلك تفكيكه - بديلًا جيدًا للخطاب الجنائزي، الذي نُوقِشَ به دفن التراجيديا من قبل.

ينزع أبيل في كتابه «مفهوم التراجيديا» عن جلّ المسرحيات التي اعتبرها المؤلفون الغربيون مسرحيات تراجيدية، بما في ذلك معظم أعمال شكسبير، يدعوها بمصطلح بديل هو الميتامسرح Metatheatre لسبب واضح يدعوه بالوعي الذّاتي، قدرة شخوصها على تحريك الحكاية، والظهور كفاعلين بها. يحضر ذلك كامتداد لهوس أثير عند الإنسان الحديث بـ«عبء الذاتية على حساب الإحساس بالواقع»، ورفض تخفّي إرادة البشر في أحداث حكاية أضخم تبتلعهم. لا نجد ذلك في التراجيديات القديمة، ويمكن رؤية ذلك - أمثلة قدمتها سوزان - في آخيل وأوديب، كقصص تصوّر «القتامة البوهيمية للكون»، والعشوائية غير المُدركة للقوى اللا بشرية. البشر في تلك الحكايات مُنتزعوا الجدوى، آخيل وأوديب ليسا غير بطل وملك، عكس هاملت الذي ينزع للإقدام والانتقام. التراجيديا إذن حسب وصف سوزان شديد الحدّة هي «رؤية عن العدمية، رؤية بطولية أو تمجيدية عن العدمية».

أوديب ملكا

رغم افتتانها بمعالجة أبيل، تقرّ سوزان في ملاحظة رائعة بنقص في طرحه، يهمنا منها غفلته عن مفهوم الكوميديا الذي يبدو في تعريفه قرينًا لما يسميه أبيل الميتامسرح، فالكوميديا تقوم على تقمّص الأدوار ومسرحة الذات، وتلك سمات وضعها أبيل لفرز الميتامسرح عن التراجيديا. لذلك «يمكن المجادلة أنّ ما يدعوه أبيل بالميتامسرحية، لا سيما بنسخها الحديثة، يمثل انصهارًا لروح التراجيديا ما بعد موتها مع أقدم مبادئ الكوميديا».

يمثّل الاستنتاج الممتاز الذي توصّلت إليه سوزان روح مسرحيات شكسبير، المعلّقة بين التراجيديا بعد موتها والكوميديا، وشخوصه المعلّقة بين عناد الكون والقوى اللا بشرية - التي تستفرد بشخوص التراجيديا - والإرادة والفاعلية البشرية داخله، كامتداد لرغبة الإنسان الحديث في التمرّد بوعيه الذاتي.

لا تبدو هاته الصيغة الشكسبيرية رهينة المسرح فحسب.

يبشّر المخرج الفلسطيني إيليا سليمان - في شهادته الإطرائية عن فوزي بنسعيدي كـ«مخرج ذي نظرة سينما» -، بجيل جديد من الصنّاع، مستعد للخروج عن «القوقعة». حين عُرِض مقطع الحديث لبنسعيدي على برنامج «FBM المواجهة»، بادله التحية والإطراء، لكنه وجد نفسه بعد أربع سنوات من تصريح إيليا سليمان، غير قادر على مواكبة تفاؤل إيليا، ولا تبين الموجة، بل إن القوقعة لا تكفّ عن التضخّم، بدل أن تنفجر كما وعد إيليا. لكن كيف يمكن تعريف هاته القوقعة، وما الذي يجعل من بنسعيدي صانعًا خارجها؟

يمكن بالعودة لتعريفات سوزان، تبيّن قوقعة ممكنة الحدوث، إن تضخّم الوعي الذاتي بشكل مفرط على حساب الحسّ بالواقع، في وصفها للميتامسرح تقول إن شخوصه لا يمثلون بقدر ما يمسرحون أنفسهم في أدوارهم، تحدث القوقعة حين يتحقق الوصف الأخير بإفراط، أن يتضخّم المضمون فيتحوّل الأسلوب لكادر مملّ ومتكلف، يتشكل بتشكّل مضمونه، يصير عالم الفنان قوقعة مختزلة لقِيمه العنيدة، منتزعًا من الروح، ومكلّلًا بإرادة التوضيح والإفصاح، وهو ما يحدث في أفلام أخرجها أقران بنسعيدي في الجيل والوزن الشعبي.

يعبر بنسعيدي في مقابلة، وبأسلوب شديد الشغف والامتنان، «إن المغاربة يستحقون شكسبير، شكسبير الآن قريب من المغرب، لا زال إيمانه بالقوى اللامرئية محفوظًا هنا للآن، وبتحويله للدارجة المغربية، يبدو كأن شكسبير صار مغربيًا».

لا أعلم إن ما كان بنسعيدي قد اشتغل بالفعل على مشروعه في تحويل مسرحيات شكسبير للدارجة المغربية، وتقصّدت عدم البحث عن ذلك، لأنني أردت البحث عن شكسبير في مكان آخر، في سينما المخرج نفسها.

يتتبّع هذا المقال - كمحاولة للإجابة عن الشق الثاني من التساؤل أعلاه (ما الذي يجعل من بنسعيدي صانعًا خارج القوقعة؟) - سير شكسبير في سينما المخرج فوزي بنسعيدي، لا يُقصد بالتأويلات المطروحة أدناه تشكيل رؤية أحادية لفوزي بنسعيدي، يحضر فيها مخرجًا يحاكي أسلوب مسرحي سبقه بقرون، إنما مقاربات جمالية، تهدف للنظر لتمسرح الثقافة المغربية، والشّعر المعلّق بين التراجيديا والكوميديا في أفلامه.

هاملت مُعذَّبًا لألف الشهر

تمثّل مسرحية «هاملت» لشكسبير أوضح تجلّ للميتامسرحية حسب تعريف أبيل، فعلى غرار «مكبث» الذي يبدو أنها تراجيديا بما تحمله روح الكلمة من معنى، إذ يحضر مكبث كشخصية غير مدركة لذاتها، لا تبحث عن الأحداث، إنما تساير نبوءة أفشتها له الساحرات منذ بداية المسرحية، لذلك قد يحقّ وصف سوزان عن أوديب في مكبث نفسه، كشخص بريئ ظلمته الآلهة. هاملت في المقابل أقرب لأوديسيوس في إلياذة هوميروس، حبيس أحداث اعتباطية وعناد متسلط من طرف الآلهة، لكنه مدرك لذاته، وله نيّة واضحة في مراوغة الآلهة، ومواجهتها إن اقتضى الأمر.

تدور مسرحية هاملت عن أمير الدنمارك هاملت، الذي قُتِلَ والده الملك غدرًا من أخيه كلوديوس، تنصّب الأخير العرش من بعده، وتزوّج أرملته وأم هاملت جرترود. يأتي الأب في هيئة شبح مُحمّل بالغضب والرغبة في الانتقام من أخيه، ليمرّر الخبر لابنه، الذي كان يجلّه إجلالًا عظيمًا، أن أخاه كلوديوس سمّمه غدرًا. يعرّف شكسبير هاملت كشاب مُرهف الحس، دقيق الشعور بالشرف، لذلك بدا له فعل أمه خيانة عظيمة، آلمت قلبه وغيّبت البشر والمرح من محياه.

يطوّق شكسبير بطله بمأساة ضخمة، ويحمّله عبء وصية شبح والده، في الإقدام والانتقام من عمه، تبلغ «الميتامسرحية» أكثر تجليّاتها جموحًا في مشهد مناجاة هاملت، حين يصوغ أزمته في تساؤل نزل على المسرح كصاعقة مدوّية «أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة.. أيُّ الحالتين أمْثَلُ بالنفس؟ أتَحَمُّلُ الرجم بالمقاليع وتَلَّقي سهام القدر الأنكد، أم النهوضُ لمكافحةِ المصائب ولو كانت بحرًا عجاجًا».

يُنصّب شكسبير الإرادة هنا وامتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة قدريته والتراجيديا التي حلّت به، كشرط وُجود وتحقّق؛ لذلك يُعادل فعل الانسياب والتماهي مع القدر كاختفاء للمرء وانعدامه، لحظة يصير فيها غير موجود، «أكون أو لا أكون».

تمثّل «الميتامسرحية» في هاملت فعل صرخة للإنسان الحديث، الذي يعادله هاملت حين يصرخ في وجه حتميته، ويقف حائرًا أمام بوهيمية الكون، يعرف أنّ وجوده لا يمكن أن يتحقق إلا إن أقدم على الفعل وحطم أقفاص التراجيديا كشكل حياد وثورة ضد أبطال التراجيديات القديمة، لكنه لا زال حائرًا، ويبدو له تارة أن فعل الاختفاء وتحمّل مقاليع القدر مغريًا وأقل كلفةً وألمًا.

مشهد من فيلم «ألف شهر»

عام 2003 أخرج فوزي بنسعيدي فلمه الطويل الأول «ألف شهر»، عن الطفل المهدي، ابن المعتقل السياسي عبد الكريم. تغادر أم المهدي أمينة الدار البيضاء لتلجأ لبيت والد زوجها با احمد، بمنطقة في جبال الأطلس.

لا يحتاج بنسعيدي وقتًا طويلًا لاستدعاء الماورائيات في حكاياته، حين يفتتح فلمه بمشهد لأهل القرية يترقبون بزوغ الهلال كإعلان لأول أيام شهر رمضان. يحوّط بنسعيدي فلمه منذ البداية بروحانية الزمن، وامتداد قداسته حين يُقرَن بعنوان الفيلم «ألف شهر»، قيمة ليلة القدر، التي يعادل ثوابها ألف شهر من الطاعة.

يستخدم بنسعيدي هاته الاستعارة الدينية، للإحالة لامتداد المأساة التي نزلت على أمينة وابنها؛ ألف شهر من المأساة والمعاناة. تحضر أمينة على طول الحكاية، كامرأة حائرة، لا تعرف كيف تداري قدرها، كأنها هاملت في مشهد مناجاته. تعمل أمينة كخادمة في منزل القايد لأجل إعالة طفلها، وتدعيم عوز والد زوجها، الذي ضيّقت عليه سلطات المخزن، بمنعه من زراعة أرضه واستغلالها. يتّضح مبلغ مأساتها حين ترى في صديق زوجها سمير - الذي يبدو جليًّا إعجابه بها - بديلًا ممكنًا للخلاص من مأزقها، لكنّ بنسعيدي يهدم هاته الاحتمالية بقسوة مفجعة، لا تُكلَّل بعدها أمينة بغير عار تجمّلها لأجله.

يرافق المهدي أمه للعمل في بيت القايد، ليتسلل لغرفة ابنة القايد مليكة. تمثّل مليكة الثورية الشاعرية للمرأة كما عرّفها شكسبير في شخصية أوفيليا، محبوبة هاملت، التي قابل حبها بالإساءة، كجزء من تظاهره بالجنون لنيل انتقامه، وبعد قتله لوالدها بولونيوس، تفقد أوفيليا اتّزانها العقلي، وتطلق العنان لخيالها الذي كُبِتَ قسرًا في وقت مضى، فتنشد أغانٍ عن الحب، وأشعارًا ذات إيحاءات سياسية أمام رجال البلاط. تمثّل أوفيليا الشّعر ضد المنطق وواقعية العالم، إذ تحقّق مكنونتها ضد بوهيمية العالم وعشوائيته بأسلوب شعري، وتلك روح المرأة حسب شكسبير.

صورة لمليكة من فيلم «ألف شهر»

ترقص مليكة على أغاني كايت بوش، وتملك روحًا ثورية، تعبّر عنها حين تخبر المهدي بالعنفوان والإثارة، التي تحس بهما خلال الإضرابات ومواجهة السلطات. تبدو مليكة قطعة لا تتسق مع الوسط المتزمّت الذي تعيش به، ورغم وعيها بذلك تُصادمه، بالغناء والرقص والتدخين، في أكثر أشهره قداسة. في مشهد، يتقزّز سائق طاكسي من خلاعتها، ويرفض أن تركب في سيارته. يصوّر بنسعيدي هذا المشهد كحالة خناق وتسلط.. ثم تموت مليكة في حادثة سير يفسّرها أهل القرية على أنها عقاب من اللّه، بينما يبدو أن الحكاية تلفظها كفعل رحمة، وشكل من الشّعر.. يشبه ذلك غرق أوفيليا في الوادي، مُحاطة بأكاليل الأزهار التي شكلّتها، وهي تنشد شعرًا حزينًا.

مشهد غرق أوفيليا

يتولى المهدي في المدرسة عبء التّنقل بكرسي الأستاذ بين بيته والفصل في كل حصة. يستخدم بنسعيدي الكرسي كالخيط الذي تتشكّل الأحداث باهتزازه، فهو نعمة ونقمة للمهدي في آن، إذ يجتذب له غضب أقرانه وحسدهم، فيكيدون له ليوقعوا به بدقّ مسامير، يُصاب الأستاذ بها فيصبّ جام غضبه على المهدي، لكنه في آن تميمة الإطراء التي ينالها باصطفائه دونًا عن رفاقه. يُشعل بنسعيدي القرية حين يبيع جدّ المهدي الكرسي إذ اشتدّ عوزه المادي، وتقوم القائمة باكتشاف الخطيئة، كأن كبش خلاص القرية ظهر بمخطئ يستوجب تصفيته.

تحضر أزمة هاملت في السلطوية التي تقيّد جل شخوص الحكاية، ويبدو أن الكون والآلهة في تراجيديا الإغريق قديمًا، يقدّمون ذاتهم في مسرحية «هاملت» وفيلم «ألف شهر» عبر الظلم والمكر الذي يمارسه أصحاب السلطة في كلا الحكايتين، يصعب لأمير حائر وأم وحيدة أن تواجه عشوائية الأحداث، التي تترتب عن تسلّط تلك القوى المادية المشحونة بماورائيات لا مادية. يحضر هاملت في أمينة المعذّبة، ووالد زوجها الذي يُحكم عليه بالعوز والتفقير، وابنها العالق في كذبة يشاء أن يصدقها، ومليكة في تمردها ضد التزمّت الاجتماعي، والحسين مجنون القرية - الذي اشتُهر أن الله عاقبه لأنه قتل زوجته فمنع عنه المطر - كلّ شخوص الحكاية أصداء مغاربية حديثة لهاملت، يختبرون تراجيديا يصعب تبيّن جدواها، لا يقف بنسعيدي في فيلمه وقفة إله يحرك الأحداث، إنما صانع مُشفق يتساءل بقدر حيرة هاملت وحيرة شخوص حكايته، «أيُّ الحالتين أمْثَلُ بالنفس؟ أتَحَمُّلُ الرجم بالمقاليع وتَلَّقي سهام القدر الأنكد، أم النهوضُ لمكافحةِ المصائب ولو كانت بحرًا عجاجًا».

ينتهي هاملت قتيلًا، بعد أن حقّ انتقامه بقتل عمّه بنصل مسموم، لا يضع شكسبير حلًّا للمعضلة، يبدو كأنّ هاملت يظلّ معلّقًا بين أن يكون ولا يكون، «تحقّق وكان» و«اختفى ولم يكن» في آن واحد، وبقي السؤال ممتدًا لألف شهر. بينما يُنهي بنسعيدي فيلمه بفرار الأسرة من القرية نحو المدينة، في ترحال يبدو كأنه مصداق بصري لألف شهر من العذاب، غير مُعلن نهايته، ولا محلولة المعضلة التي تترتّب عنه.. هاملت وأمينة وبا احمد والمهدي، مُعذّبين لألف شهر.

مشهد الهجرة في «فيلم ألف شهر»

من باع الموت في البندقية؟

قد يبدو غريبًا بعد مقدمة تفكّك روح التراجيديا، استعادة مسرحية عُرِفت جملة بالكوميديا الخالصة، إذ لا يبدو في مسرحية «تاجر البندقيّة» أي إشارة للقوة القدرية تحوّط شخوصها، ولا تمجيد ممكن للعدمية كما عرّفت سوزان التراجيديا، بل إن الخير كما يبدو في النهاية ينتصر، ويُستدام الحب ويكتمل. لكن هل توجد تراجيديا غير مُعلنة في المسرحية؟

عام 1594 أُعدِم رودريغو لوبيز، طبيب الملكة إيليزابيث اليهودي، بتهمة قبضه رشوة يدسّ بموجبها سمًّا للملكة. تتفق الروايات أن الدليل لم يكن قاطعًا قطّ، وأن إيليزابيث نفسها تردّدت في إعطاء أمر الإعدام، لكن العامّة وقتها اعتبروا إدانته كيهودي أمرًا مسلّمًا به، شاؤوا أن يصدّقوا أنّ عداءهم لليهود مفهوم ومبرر، فاشتعلت معاداة السامية في شوارع لندن وحواريها. تأثّر شكسبير بمناخ الكراهية السائد، ويُرجّح أنه كلِّف بالكتابة عن ذلك، فصنع مسرحيّته «تاجر البندقية» ونصّب من شخصياتها الرئيسية، شيلوك، مفلطح الأنف اليهودي الذي يصفه شكسبير بالهزلية والقذارة.

تدور المسرحية عن تاجر من البندقية يدعى أنطونيو، اشتدّ بصديقه بسانيو العوز والحاجة للمال لخطبة بورشيا، ابنة أحد النبلاء الأثرياء في بلمونت. يقصد أنطونيو مرابي يهودي يدعى شيلوك، لاقتراض مالٍ منه، ويوافق شيلوك بالفعل، لكنه يشترط رطل لحم من جسد أنطونيو في حالة عدم سداده للدّين.

لم يكن شكسبير بنباهته ليقع بحماقة في فخ إشباع رغبات جماهير مستعرة، بقصة مبسّطة عن مسيحيين منشغلين بالحب والجمال، ويهودي يتاجر بأرطال اللّحم، إنما فخّخ قصّته كإدانة لأغلبية مُسكَرة، تركض للتخفّف من ذنوبها بأكباش فداء تنال عنها عبء الذنب والخطيئة.

كان يُعامل أنطونيو شيلوك باحتقار مهين، يشتمه علنًا، ويسخر من دينه ويبصق على ثيابه ويعيّره بالربا، يمثّل أنطونيو معادل الأغلبية المسيحية في أوروبا وقتها، وتواطؤهم في إعلان اليهود مُسوخًا لا تحتمل التّعايش. يصوّر شيكسبير شيلوك هُنا حين يشترط رطل لحم من جسد أنطونيو، كمُعاقبٍ وثائر، بل يخفّفه من تُهمة جشع الأموال - حين يطلب سداد الدّين لحمًا لا ذهبًا - التي طالت اليهود آنذاك، ويُفلسف انتقامه، يقول شيلوك:

ولم كلّ هذا؟ لأنني يهودي! أليس لليهودي عينان؟ أليس لليهودي يدان وأعضاء وجسم وحواس ومودّات وشهوات؟ أليس غذاؤه مما يتغذى به النصراني؟ أليست الآلة التي تجرح أحدهما تجرح الآخر؟ أليس العلاج الذي يشفي ذاك يشفي هذا؟ أليس الشتاء والصيف واحدًا لكليهما؟ ألسنا إذا وخزتمونا ننزف دمًا، وإذا دغدغتمونا نضحك، وإذا سقيتمونا السمّ نموت، وإذا آذيتمونا ننتقم؟ أما جزاء اليهودي الذي يضرّ بمسيحي أن يثأر منه؟ إذًا فلليهودي وقد أئتسى بأسوة النصارى أن يثأر منهم إن أضروا به. سأعاملكم بمثل الشدّة التي تعاملونني بها وأزيد.

لا يُناقض شيلوك مبادئ العقاب عند المسيحيين، بل يقف كفاضحٍ لها، ويعمل بمقتضاها. يغيّب شكسبير هنا أي شعور بالإدانة، بل لربما يفجّر في شاهدي مسرحيته مشاعر التعاطف والتفهم. كأنّه يسائل قرّاءه، شيلوك عدوّكم أم صنيعتكم؟ من منكم تاجَرَ بالموت في البندقيّة؟

صورة من فيلم «بيع للموت»

في نهاية التسعينات وبداية الألفية، بلغ تهريب الحشيش (القنّب) أوْجَهُ في شمال المغرب نحو أوروبا، بفعل ارتفاع البطالة والفقر. بدا الاتجار بالحشيش أو ما يُدعى التزبنيس حلم ثراء سريع مُغرٍ ممكن النيل منه. يصنع بنسعيدي في هذا الإطار الجيوسياسي فيلمًا نوار عام 2011 في مدينة تطوان - مدينة ضبابية صغيرة شمال المغرب، مُحاصرة بين الجبال والبحر، كأنها مضمار لألعاب الجوع، حيث يتحول الاتجار بالموت لمطلب لأجل البقاء - و يسمّي فيلمه «بيع للموت» لترميز الحشيش كمُعادل للهلاك، لكنّه لا يقصد بالموت الحشيش وحده.

يدور الفلم حول ثلاثة أصدقاء، مالك، سفيان وعلال. يعيش الثلاثة حالة ضياعٍ وتيه، في مدينة يبدو كأنّ الموت ثيمتها الرئيسية، والسلعة الوحيدة التي يمكن الاتجار بها للصعود. يؤسس بنسعيدي لإطار شكسبيري يثير التعاطف، فالثلاثة يسرقون ويضربون ويحلمون بالصعود في عالم التجارة بالحشيش، لكن يصعب النظر لهم كخُطاة أو أشرار، إنما تحوّل ضبابية المدينة وثيمة الموت فيها أفعالهم لشروط حياة، كأنهم يلعبون بالقوانين التي نصّتها المدينة للبقاء، لا هم.

صورة من فيلم «بيع للموت»

يقع مالك في حب دُنيا، بائعة هوى.. لا يبدو بنسعيدي متسامحًا مع قصة الحب هاته، إنما يحوّلها لشكل من أشكال الاستغلال، واجتلاب الهلاك نفسه، فعلى غرار اندفاع مالك، لا يبدو أن دنيا تبادله المشاعر، بل تستغله. لذلك يحمّل بنسعيدي هاته القصة بشبقية مكثّفة، لا تحضر فيها نفس الشاعرية التي التقطها في «وليلي» مثلًا، أو لربّما تغلّبت هنا ثيمة الموت وقتامة المدينة، على زاهريّة الحب.

يجد سفيان خلاصه في جماعة دينية متطرفة، يحيل بنسعيدي من خلالها للتيار الوهابي الذي تفشّى في المغرب آنذاك. يجعل بنسعيدي من سفيان عبوّة فارغة تحتمل التعبئة، أو كوصفه لذاته «كنت حاوية قمامة فارغة»، يشكل هذا الخواء جاذب تعاليم التطرّف الدّيني، كشكل من أشكال مَنطَقَة آلام يافعين ضائعين، وفي ذلك بيع للموت، وضياع لاحتمالات ممكنة انتُهِكت قسرًا. سيجرّ بنسعيدي هذا الانتهاك لأكثر تجلّياته جموحًا، حين يقتل سفيان في ختامية الفلم مسنًّا مسيحيًا في ما يسميه انتقامًا للإسلام.

مشهد لسفيان في الفيلم

تحضر سُلطات المخزن في الفيلم كأداة تسلّط استغلالية، قد يبدو بالفعل أن حملة تصفية تجار المخدرات عملية تحرير للمدينة من الموت، لكن سُرعان ما يتّضح أن الحاصل معركة سيطرة لا تخليص، معركة تجارة بموت العشرات، والمنتصر سيقرّ قالب الموت، ويشنّه على المدينة. فالكوميسير في الفيلم لا يحضر كنموذج المحقّق الذكي والشريف، إنما كسيد شبكة مخبرين، يحملون له المعلومات فيكافئهم من عليائه كإله يمنح الثواب، ويُعاقب بمعادل التشبيه المعرضين كإله معاقب. يرى الكوميسير البشر كأدوات للتحقق، أرطال لحم تفسد بغياب الأخبار المنقولة عبرها.

ولشكسبير مقولة عظيمة حول عدالة السّلطة في مسرحيته، حين تصف بورشيا في محاكمة أنطونيو - بعد أن فقد سفنه، وتعذّر عليه ردّ دينه - أنّ:

الرحمة تليق بالملك أكثر من تاجه، فصولجانه يشير إلى قوته، رمز السلطة والخوف، أما الرحمة تحلق فوق هذا الصولجان وتتوج قلوب الملوك... علينا أن نزيّن العدالة بالرحمة.

الكوميسير في فيلم «بيع للموت»، يؤديه فوزي بنسعيدي

يصنع بنسعيدي في فيلمه منظومة كاملة من التواطؤ في بيع الموت، بينما يمارس الجميع رِفعة أخلاقية، في ما يشبه محاولات إبعاد وصف عنوان الفيلم عنهم، «لسنا بائعين للموت، الآخر يبيع»، كما المسيحيين في مسرحية شكسبير، والعامّة الذين يخاطبهم على أعقاب قصة طبيب إيليزابيث.

«موت للبيع» هو أقرب أعمال بنسعيدي للتراجيديا بمعناها القديم، فالأصدقاء الثلاثة يعيشون مصير أوديب من الظّلم، وينالون أكثر النهايات تراجيدية فيما كتب بنسعيدي، يموت علّال، ويُخدع مالك من حبيبته دنيا، ويقتل سفيان المسيحي المسنّ فيما يبدو انتحارًا غير مقصود لليافع المقبل على الحياة في داخله. يعلّق بنسعيدي المشانق في فلمه بقسوة، كأنه يخبرنا بنبرة حادة، أين أفضى بنا بيع الموت.

نحن محكومون بتراجيديا مكرّرة وضخمة، وشيلوك اليهودي في مسرحية شكسبير كذلك، خسر المحاكمة حين تعذّر على أنطونيو ردّ دينه، فلم ينل رطل اللّحم من جسد أنطونيو، بل وحُكِمَ هو بالتخلي عن جزء من ثروته، واعتناق المسيحية، في إشارة واضحة من شيكسبير، أن شيلوك تحوّل لأولائك الذين حاربهم.

تثير الحكايتان تساؤلًا؛ هل يمكن سحق عجلة بيع الموت حقًا؟ أم أنها متواليات مديدة من انتقال العدوى، حتى يضيع في هاته السلسلة بائع الموت الحقيقي.

روميو وجولييت على أطلال وليلي

يُستعاد روميو وجولييت بعد أربعة قرون ورُبع من عرض مسرحية شكسبير لأول مرة، كترميز للحب الجارف غير المتعقّل. إذ يبدو في المسرحية أنّ الجوّ الفوضوي العامّ في مدينة فيرونا لا يسمح بأي شكل أن تنبت فيه قصة حب - بين سليلي عائلتين متناحرتين: كابيوليت (عائلة جولييت) ومونتاغيو (عائلة روميو) - وتكتمل. ينتقل شيكسبير في المسرحية بين نغمتين أشار لهما النقاد بالجدّية - والتي تثير الشّعر والحب والجمال - والهزلية - ويغلب عليها النّثر والسخرية والفوضى - كأنه يتنقّل بخفّة بين قدرية الآلهة الفوضوية البغضاء، والتي ينشب بفعل أيديها صراع العائلتين ويستعر، وفعل الحب بين روميو وجولييت والذي ينصّبه شكسبير كفعل تمرّد ضد الشر والفوضى والكراهية.

في مشهد الشّرفة التي تطلّ منها جولييت على حبيبها روميو، حيث يتناجى العشيقان في جوّ دافئ يبدو كأنه انفلات شعري من فوضى المدينة. يقول روميو:

«تكلّمي يا أيها الملاك الرائع الوضاء

فأنت تسطعين وسط الليل في السماء

كمرسل مجنح يطوف فوق الأرض

يبهر العيون و هو يمتطي على متن الهواء

أو أنه على السحائب الوئيدة

يمر ناشرًا شعاعه في لجّة الفضاء»

يصف الناقد كليمن هذا المشهد بعيون البشر ترصد رسولًا مجنّحًا يحملها خارج الجو الفوضوي المكلّل بالكراهية:

«إذ يقف روميو في حديقة ظلماء يتطلّع لجولييت التي تطلّ عليه من نافذتها، وهو يرفع عينيه إليها مثلما نرفع عيوننا لنبصر الأجرام السماوية، يرى في بعدها عنه وارتفاعها سماء جديدة، يستطيع بطبيعته الشاعرة أن يحلّق في أجوائها».

إذن فالحب عند شكسبير فعل شعر في حدّ ذاته، ورسول مجنّح للعروج نحو سماء شاعرية، يترفّع فيها المرء عن الواقع المفعم بالأحقاد.

مشهد الشّرفة في مسرحية «روميو وجولييت»

يعرّف بنسعيدي على برنامج FBM المواجهة، الحب بنفحة شكسبيرية، كموضوع مبالغة؛ «ما هو الحب دون مبالغة؟ أنت عندما تحب تدخل في عالم مبالغ فيه، لا شيء يجهّز الإنسان ويجعله مستعدًا للحب، لأنه حالة غير واقعية، وأجمل ما فيها أنها غير واقعية، لأنها شاعرية بالأساس».

عام 2017 يعود بنسعيدي لمدينته الأم، مكناس، لإخراج فيلم رومانسي على أطلال «وليلي» (موقع أثري في شمال مدينة مكناس)، عن الزوجين عبدالقادر ومليكة. يقول بنسعيدي أنه أراد تصوير حب مغربي، مُحاط بقسوة المجتمع المغربي وتعقيداته. يعيش عبدالقادر مع زوجته مليكة، ووالديه وإخوته في بيت أرضي واحد، لا يتيح على ضآلته للشابّين حديثي الزواج الخصوصية وممارسة الحميمية، كتجلّ لحصار وخناق التفقير والقسوة الطبقية، للحب، في غير مشاهد بسطح المنزل، تُشبه مشهد الشّرفة عند روميو وجولييت، انفلات رقيق شاعري، يتفنّن بنسعيدي في التقاط عفويّته الساحرة.

صورة من فيلم «وليلي»

يعمل عبدالقادر كحارس أمن في مول تجاري، ويملك لنزاهته قوانين واضحة، وصارمة في إدارة أمنه. يقوده تفانيه في العمل لطرد سيدة تتجاوز بتعجرف خط انتظار طويل، يمنعها من المرور، ويهم بضربها حين تصفعه. يتضح أن السيدة زوجة رجل مرموق ذي شأن في المدينة يُدعى سي محمد، له حاشية ويشتغل في معاملات غير قانونية.

يُبرَح عبد القادر ضربًا، ويُهان كعقاب إلهي في الميثولوجيا لبطل خَرَق سكينة الآلهة. يجعل بنسعيدي من هذا العداء غير العادل، والواضح تفاوت أطرافه، تميمة الفوضى التي تحرّك الحكاية، والشقّ التراجيدي الذي يحمل عبء فوضى العالم، كما حملها عداء العائلتين في مسرحية روميو وجولييت، فتبدو لحظات السكينة التي يعيشها الزوجان انفلاتات غير واقعية، شاعريّة - لا تلائم الظُلم الذي يحدث بين حدّيها - كما عرّفها بنسعيدي.

صورة أخرى من فيلم «وليلي»

يمثّل الحب قشّة شاعرية في محيط من البغض والفوضى، لذلك فالحب في تعريفه فعل مقاومة ضد التراجيديا، يستطيع الآلهة التفنّن في العقابات وشنّها على البشر، فيُبدون حسدًا غير معلن، إذ لا يستطيعون من عليائهم مطاولة الحب، لأنه يشترط الهشاشة، رفاهية لا يملكها كيانات مثالية ومكتملة. يرى عبدالقادر ذلك حين يتلصّص على سي محمد، يدرك أن حياته خالية من الحب، تخونه زوجته، ولا يجد سبيلًا لوصالها وإن تفنّن في العقابات على كل من تطاول عليها.

كادر من الفيلم يوضح التباعد بين سي محمد وزوجته

في مسرحية شكسبير، يبدو كأنّ إرادة الآلهة تفشل في قطع الوِصال، تتحقّق الشاعرية والمبالغة التي عرّفها بنسعيدي، حين يبتلع روميو السمّ لأنه اعتقد أنه فقد حبيبته، وحين تخرق جولييت قلبها بسكّين لتجاورَ حبيبها روميو. يستطيع الآلهة نصب الفخاخ والتّسلط على محبوبين، لكنهم يعجزون عن النّيل من الحب، وإنهائه .ينتهي روميو بين أحضان حبيبته جولييت، بينما يوثران شاعريّة حبّهما للمدينة، كمسيحين على الصليب، تستحيل الكراهية في فيرونا لعقد سلام بين عائلتيهما، وفي ذلك استبقاء لقصة حب لم تنتهي.

في نهاية فيلم «وليلي» يعود عبدالقادر للانتقام من سي محمد، لكنه يفشل ويُبرح ضربًا من حاشيته، تهمّ مليكة لحمله من مقصلته الوشيكة، يثبّت بنسعيدي حينها كاميرا تراقب مليكة وهي تحمل زوجها بينما تتطاير أضواء الألعاب النارية لرأس السنة، في إعلان لانتصار غير مقصود لعبدالقادر ومليكة، وتحقق شعري لانتقامهما، أن ينتقم الشّعر وينعما هما بالحب، بينما يظلّ سي محمد منتصرًا وحيدًا، لربّما يسحق الجسد لكنه غير قادر على النّيل من جذوة الحب.

المشهد الختامي في الفيلم

يمكن القول إن الحب في مبالغته ولا واقعيّته، هو الشيء الوحيد الذي انتصر به البشر حقًا على التراجيديا، على العنف واللاعدالة، ولربما على آلهة الشر أنفسهم.

بنسعيدي خارج القوقعة

عام 2024، خلال تكريمه بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، وقبل عرض فيلمه «الثلث الخالي»، يلقي بنسعيدي على القاعدين بصالة السينما آنذاك سؤالًا شديد الحدة والأهمية:

«لماذا نملك هذا الهوس أن تكتمل كل قصة؟ هل من الضروري أن تلتحم أطراف الحكاية في ختامية يبدو أنها لم تغفل عن أي تساؤل أُثيرَ سلفًا؟».

تحتمل الأحداث في سينما بنسعيدي وجودها بشكل عرضي لا يملك أي امتدادات في القصة، لا يدفع الأحداث نحو هدف معيّن، والمآسي عابرة أحيانًا، وغير مكلّلة بمنطقية تجعلها أقل وطأة وأكثر لطفًا ورحمة. في مقالها النقدي، تشير سوزان أنه لم يكن هناك وجود للتراجيديا المسيحية، لأن الرؤية المسيحية للعالم تستلزم جدوى من كل حدث، لا وجود لأحداث اعتباطية، كل ظلم ولا عدل ومأساة جزء من خطة تقود لصالح أعظم. وهذا بالتحديد ما تنكره التراجيديا. «تقول التراجيديا إن ثمة نوائب لا يستحقها المرء، وظلمًا مطلقًا في العالم».

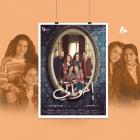

تكريم بنسعيدي في مهرجان مراكش

يعمل بنسعيدي خارج القوقعة بأسلوب حر، لا يطوّقه مضمون، بل إن المضامين تجد لنفسها حيّزًا في واقع واسع، غير محكوم بضرورة وجود مغزى لكل مشهد فيه. تجد السياسة لنفسها حيّزًا في سينما بنسعيدي دون حشر أو تكلف، كأنّ الواقع الحسي هو ما يشترط وجود السياسة وليس العكس. ينتقد بنسعيدي التسلط والظلم، ويناقش إرادة الآلهة والحتمية التي تطوّق البشر، يتألم لمأساتهم، ويمجّد الحب وشاعريته، كأداة يقف بها البشر جنبًا إلى جنب ضد آلهة الشرّ. كل ذلك في قصص ليس من الضروري أن تلتحم مشاهدها، ويكون لكلّ عناصرها مغزى وجدوى. بعض الأحداث شاعريتها في عبورها بهدوء، دون ترك أثر.

وذلك ما يجعل من بنسعيدي مُخرجًا خارج القوقعة، وصانعًا يبعث روح شيكسبير في أفلامه، كرؤى معلّقة بين التراجيديا والكوميديا.